「ひだまゆ」のこと

障がいのある方、生活に困難を抱えた方など、多様な人が農業を通じて地域のさまざまな課題解決に貢献しながら、ビジネスとしての持続を目指す「農福連携」。

岐阜県下呂市に本社を置くマテリアル東海はそうした「農福連携」の考え方に共鳴し、イチゴ農園事業に続く第2弾プロジェクトとして天然繭「ひだまゆ」の養蚕事業をスタートさせました。

かつて飛騨地域で盛んに行われていた伝統的な養蚕業を次世代へ継承していくこと。そして、さまざまな個性や強みを持った人が、慣れ親しんだ地域で、その人らしく活躍できる社会へ。

それが私たちの目指す姿です。

ひだまゆMOVIE

養蚕業のこと

01 そもそも養蚕業ってなに?

養蚕業とは、飼料の桑を栽培してカイコ(蚕)を育て、まゆを生産する一連の営みを表し、農業に分類されています。カイコのまゆから取れる天然の繊維、シルクは独特の美しい光沢や柔らかな肌ざわりから「繊維の女王」と呼ばれ、古くから人々に愛されてきました。そして、より高品質な生糸を効率的に生産することを目的に養蚕技術は改良が重ねられ、日本の基幹産業として発展を遂げたのです。

02 カイコと共に生きた飛騨地域

カイコがまゆになるまでの期間はおよそ4週間。桑の葉を食べ成長したカイコは、糸を吐いて自らを包むまゆを作り、その中でサナギになります。このまゆが出荷され、製糸工場で生糸に加工されるのです。しかし、カイコの幼虫はほとんど移動せず、成虫は羽があるにも関わらず飛ぶことができません。カイコは人がお世話をしないと生きてはいけない生き物。その特性が、寒冷地で農閑余業が必要だった飛騨地域の人々のライフスタイルと合致し、養蚕業が栄えました。

03 まゆの力を、未来の力に

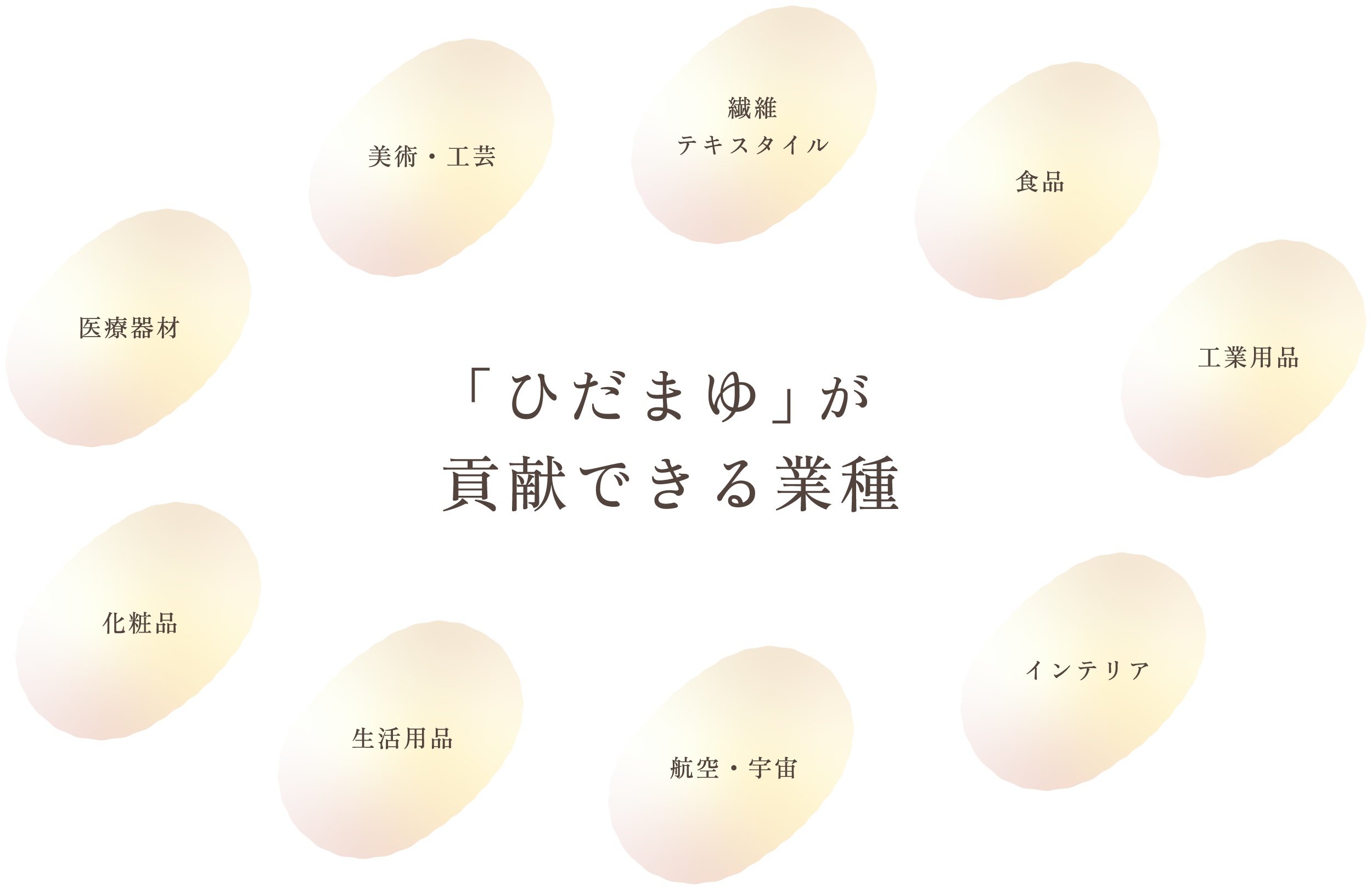

近代日本の発展を支えたといっても過言ではない養蚕業ですが、化学繊維の普及や農家の高齢化により、衰退を余儀なくされました。しかし近年、バイオマテリアルとしてのシルクの可能性が見直され、養蚕業は医療や食品、化粧品などさまざまな分野から期待が寄せられています。

私たちはそんな養蚕業に着目し、地域を巻き込みながら安定した天然まゆの生産体制を構築。岐阜県下呂市から、養蚕業で豊かな未来を創造していきたいと考えています。

「ひだまゆ」の特徴

岐阜県下呂市のこと

神社仏閣やお祭り、伝統芸能など、先人達が築き上げてきた文化財等も多く点在しています。

しかし魅力は何といっても、日本三名泉の1つに数えられる「下呂温泉」。

古くからたくさんの人々の心と体を癒し続けてきた名湯へぜひ足をお運びください。